“市场的归市场,保障的归保障 —— 要把低房价给普通老百姓,也要让商品房价格稳得住。住房双轨制这不仅是当年住房制度设计的初心,更是现在守护民生的关键。”最近,原国家房改课题组组长孟晓苏在其个人视频号中发表看法,重点提到这个观点。

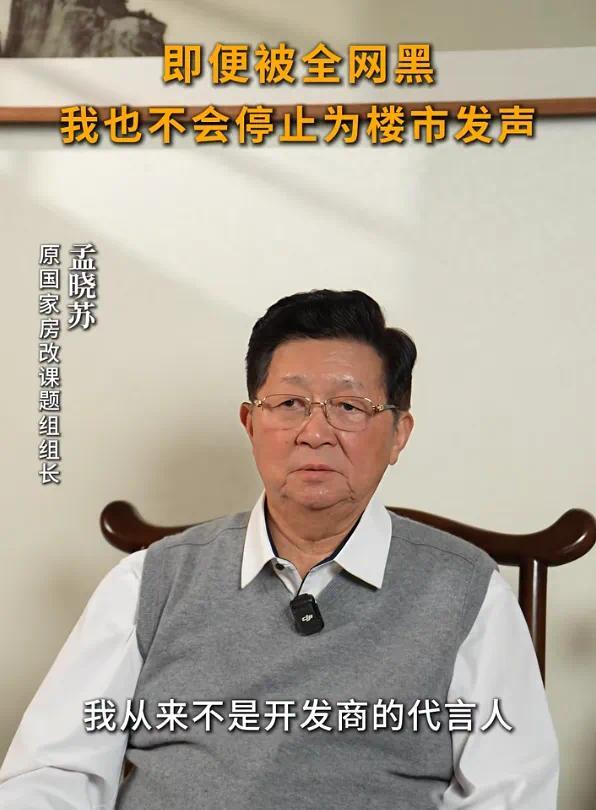

近年来,孟晓苏的频繁发声,常被推上舆论风口,有人质疑他“代表开发商利益”,有人调侃他“不懂百姓难处”,但他表示,”我从来不是开发商的代言人,从始至终站在老百姓的立场上,即使被全网黑,也不会停止为楼市发声。“

让低价房惠及百姓 “住房双轨制”如今仍需坚守

谈及对楼市的核心主张,孟晓苏总会先回溯住房双轨制的设计逻辑。上世纪末至本世纪初,他作为课题组组长,主导参与了这一制度的框架搭建,核心思路清晰明确:保障房端面向普通购房者,以低价、刚需为导向,解决 “住有所居” 的基本民生需求;商品房端遵循市场规律,通过稳中有升的价格走势,为持有人提供合理的资产保障。两者并行不悖,既避免了 “全靠市场推高房价”,也防止了 “保障缺位导致民生难题”。

“2005 年之前,这套制度的效果很明显。” 孟晓苏回忆,当时他们依托覆盖 230 个城市的保障房供应网络,仅通过统筹低价位保障房的投放,就能有效平衡市场预期。在他看来,双轨制的精髓在于 “精准匹配需求”:普通百姓不用为高房价发愁,有购房能力的群体也能通过商品房实现资产保值,而房地产行业则在供需平衡中稳步发展,进而带动上下游产业良性循环。

但 2006 年后,随着保障房建设力度减弱,双轨制的平衡被逐渐打破 —— 保障房供应断档,市场需求集中涌向商品房,房价开始出现失控波动;后续又陷入“单纯打压商品房价格” 的误区,最终导致楼市供需失衡。孟晓苏提到,“住房双轨制”依然是解决线下楼市问题的核心路径:“只有重新把低价保障房给到普通购房者,同时稳住商品房市场,才能让楼市回到健康轨道。”

一句建言引4.6 亿次关注,澄清 “何不食肉糜”的误解

在视频中,孟晓苏还提到2023年1月的一次发言,让他再次站到舆论风口。当时,5 万亿资金流出楼市,17.8 万亿资金沉淀在银行,既未流向高科技领域,也未进入实体经济。他提出:“若新增存款的三分之一回归楼市,叠加装修等相关消费,能为经济恢复提供助力。”

这番相关言论点击率迅速突破 4.6亿次,引来不少争议。有人指责他“代表开发商利益,为了卖房”,甚至用“何不食肉糜” 讽刺他 “不懂百姓没钱买房”。面对批评,孟晓苏起初未直接回应,后用通俗解释化解误解:“我说的‘新增存款的三分之一’,是指闲置的增量资金,是有钱人的钱,不是普通百姓的生活积蓄。”

他进一步补充:“我的核心诉求从来不是‘逼百姓买房’,而是希望引导闲置资金流向实体经济。楼市健康了,才能带动保障房建设,才能创造更多就业岗位,普通百姓才能有稳定收入,这是一个环环相扣的逻辑。” 这番澄清让多数人理解了其本意,也让他更坚定:即便有争议,也要把 “双轨制” 的逻辑、楼市稳定的意义讲清楚。